跟着故事游安徽 孝祖的村庄

我不知道它承载了多少赞誉,如同我不知道它在岁月中历经了多少世代传承。此时,古老的村庄就在我的眼前,看上去虽然有些沧桑、古朴,然而,这并不妨碍它成为皖北大地上一处独特的亮点。一则有关孝贤千年不衰的古老传说,就印刻在它的褶皱里。 作者:姚中华

村庄名叫“鞭打芦花车牛返”,坐落在宿州市萧县杜楼镇,它是目前中国村庄中最长的村名。时光穿越千年,古村联系着一个被受世代景仰的人物——孝道始祖闵子骞。

闵子骞,又称闵子,名损,字子骞,春秋时期鲁国人,生于公元前536年,卒于公元前487年。据史载,闵子父亲闵马夫因不满鲁国“三桓弄权”,举家迁往宋国的附属国萧国,也就是今天的皖北萧县,安家落户,抚育后代。

作为儒家学说创始人之一,闵子以孝道著称,此村就是那则流传于后世、至今仍被人们津津乐道的“芦衣顺母”故事的发生地。

闵子遭继母姚氏虐待,寒冬时节,姚氏俩亲子革、蒙穿的都是棉衣,而闵子只能穿芦花做的衣服。这年正月十六日,子骞驾车与同父异母的革、蒙两弟随父去外婆家走亲戚。当天雪花纷飞,寒气刺骨,行至杜村时,闵子骞因禁不住风寒,手指被冻僵,牛绳滑落于地。再加上山路不平,牛车失去驾驭,倾于山坡翻倒于雪地。其父见闵革、闵蒙却未怕冷,身无寒意,以为闵子偷懒,便挥鞭朝他身上打去。这一打,打出他衣服内芦花四溢。闵父纳闷,忙去查看另外两个儿子的衣服,发现衣服里缝的都是丝絮,这才察觉出后妻无德。闵父气愤不已,回家后准备休妻。闵子见此情形,跪劝父亲道:“母在一子寒,母去三子单。”面对知礼孝顺的儿子,闵父只好作罢。后母看到此情此景,深受感动,悔恨莫及,羞愧难当,从此洗心革面,悔而向善,把闵损作亲儿子一样看待,爱护倍至,一家人过上了幸福美满的生活。

闵子父亲这一鞭子不仅打出一段礼孝贤道的佳话,还让途经的村庄从此声名远扬。为了铭记闵子骞的孝行,人们把此地原为“杜村”,改称为“鞭打芦花车牛返村”。

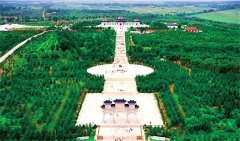

孝,是蛰伏在人们内心深处的一种情怀,是一种乌鸦反哺、羊羔跪乳的大爱。千百年来,它以鲜明的个性构筑起国人生动却又内敛的精神家园。眼前这座平凡朴实的村庄和它蕴藏的故事,就是这种情怀和大爱最好的见证与诠释。岁月纵然流逝,流淌在人们血液中那种世代相传的孝贤基因,却如生命中生生不息的密码,演绎着最原始、最真情的传承。正是这种传承,让这座普通的村庄有了令人敬仰的热度。近年来,古老的村庄成旅游热点,来自全国各地的人们争相来此缅怀孝祖的德行,观光、祭拜。

闵子以“芦衣顺母”而闻名,后追随孔子,成为孔门七十二贤之首。孔子对这位秉性谦顺的学生赞赏有加,向人夸赞说:“孝哉!闵子骞,人不间于其父母昆弟之间。”传说闵子跟随孔子求学,因家贫交不起充当学费的束修(干肉),就用曹溪之水为孔子精心酿制了一缸美酒。同学讥笑说,曹溪的水,怎么能和束修相比呢?孔子闻此事,说,闵子不远千里来求学,精神可嘉,虽曹溪一滴,远胜似束修百条。这便是“曹溪一滴”典故的由来。

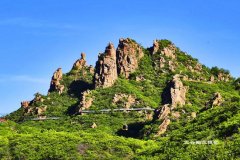

孔子曾经到萧国周游、讲学,闵子紧随其后。闵子谨言慎行,孔子十分欣赏,称赞他:“夫人不言,言必有中。”意思是闵子不轻易说话,一开口就能切中要害。同行的还有儒家八派之首创始人颛孙子张。他因敬仰闵子的孝行,此时也从鲁国迁居萧地居住。如今在离古村不远处的天门山,至今还留有圣人晒书场等古迹,记载着先贤们在这片土地上留下的足迹。

百善孝为先。孝,历来被视为中华文化的核心,它以一种纯真的道德情怀印证人间真情大爱,让人心生敬仰。元代尤溪广平人郭居敬有感历代孝子孝行,将他们的故事进行筛选,编纂成《全相二十四孝诗选》,简称《二十四孝》。闵子骞“芦衣顺母”便是“二十四孝”中的第三篇,闵子骞也成为二十四孝之一。后来,闵子的故事又陆续被豫剧、曲剧、晋剧、乐亭打鼓、琴书等列入经典曲目,在华夏大地传唱不衰。

徜徉在古村落,一幅描绘闵子父亲当年鞭打闵子情形的巨大的壁画映入眼帘,画面栩栩如生,不难看出参杂了画家爱憎分明的个人情感。不远处有两间瓦房,一间是闵子事迹展览馆,另一间门扉上悬挂着两块牌子,分别写着“鞭打芦花车牛返村千年古村落保护小组”、“鞭打芦花车牛返村中国孝文化节筹备小组”。瓦房的门窗显得有些破旧,两块牌子却很新,在春日的阳光下很是耀眼。从村民口中得知,每年正月二十四,也就是传说闵子诞生日这天起,村中男女老少和附近四乡八邻的村民,都会自发来到这里,以古老的逢会方式集会三天,庆贺闵子诞辰,缅怀一代圣贤的孝行。

与古村落紧挨着的是一座古寺庙,名曰千佛禅寺,寺前院落里松柏掩映,香火缭绕。我不知道这座古寺院与古村落是否有某种因缘,也不知道它与孝祖闵子是否存在某种关联。我忽生感悟,这个古老的村庄所铭记的一代先贤孝道也许就是人们心中无形的佛,也许就是无边的禅。

原创文章,作者:陕西旅游网。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

寻求报道,请点这里。

阅读:0

必看

-

北京:密云推四条春季旅游线路密云旅游委近日推出了四条旅游精品线路,分别是水库西线、水库东线、水库北线和丰碑忆先烈线,并向市民游客推荐赏二月杏花初...

-

大小兴安岭旅游

-

有一种旅行 叫去大理发呆春天的大理, 风花雪月,浪漫至极。 苍山洱海旁,大理古城中, 春色和你,都变得诗情画意起来。 推荐行程 Day1:大理古城、...

-

唐山湾国际旅游岛建设步入快车道隆冬时节,天寒地冻。站在河北唐山湾国际旅游岛北侧陆地,远望海天之间的菩提岛、月岛、祥云岛,人流如梭,车辆川流不息。建...

-

辽宁朝阳北票大黑山 推着轮椅带父母登山辽宁 朝阳 北票 大黑山 ,不仅风景优美,关键是有全国第一条4500米无障碍步道中华孝道。这条穿越在西游仙境的盘山步道中,...

-

与北国的冬天,约定一场冰与雪的狂欢!(哈尔滨 - 漠河 - 雪谷 - 雪乡 - 长白山 - 魔界 - 大连)十三天,带你玩转冰天雪地的大东北! 北国风光,千里冰封,万里雪...

-

滕州微山湖湿地 国庆伴中秋 微湖湿地找乐子翻翻日历8天假期马上就到了,是不是感觉工作都有动力了呢?滕州微山湖湿地国庆、中秋长假给你找点乐子。票务特惠、吃货福音...

-

黄山下雪季 这份登山攻略请收好如果说登黄山不能错过的是什么?那么我一定会告诉你是它的雪景!前几日,一场猝不及防的雾凇景观让黄山风景区成为焦点,也悄...

-

新参者的东京一日游:人生得意须尽欢作为一名东野圭吾推理小说迷,我曾经无数次来到过东京,幻想着自己是他笔下的新参者,每次都跟着刑警加贺恭的步伐,游走于日...

-

达古冰山 4860米上的白色童话世界达古冰山,已是第二次来到这个美丽的地方,它虽然位于四川美丽的大九寨环线上,却远没有九寨沟和黄龙的名气,但在我心里,这...

-

走世界上最长海滨栈道,周末带你去深圳看海深圳的海滨很美,但有不少需要上山下海的穿越,才能体验到它的美。不过,在深圳的盐田,有一条被称为世界第一长海滨玉带的海...

-

淮北南山村 长寿之旅福如东海,寿比南山,代表的是对老人的恭祝,即希望他们寿同南山一样长久。穿越皖北大地,今天小编带你一起,去探寻这美丽村...

标签

热榜